张雪峰也正是因其对于教育的独特理念,基于网络的传播而走红,尽管张雪峰发表的偏激言论已经多次引起社会热议,但其并未触碰到我国关于网络文化管理的红线。相反,我们“文科生”应以正常的心态对待“文科生”等此类标签,在自己的生活和岗位中做好自己,不要在乎别人“舔不舔”,多问问自己“值不值”。

只要该行为使他人的社会评价降低,造成名誉权的损害都系损害他人名誉权的行为。

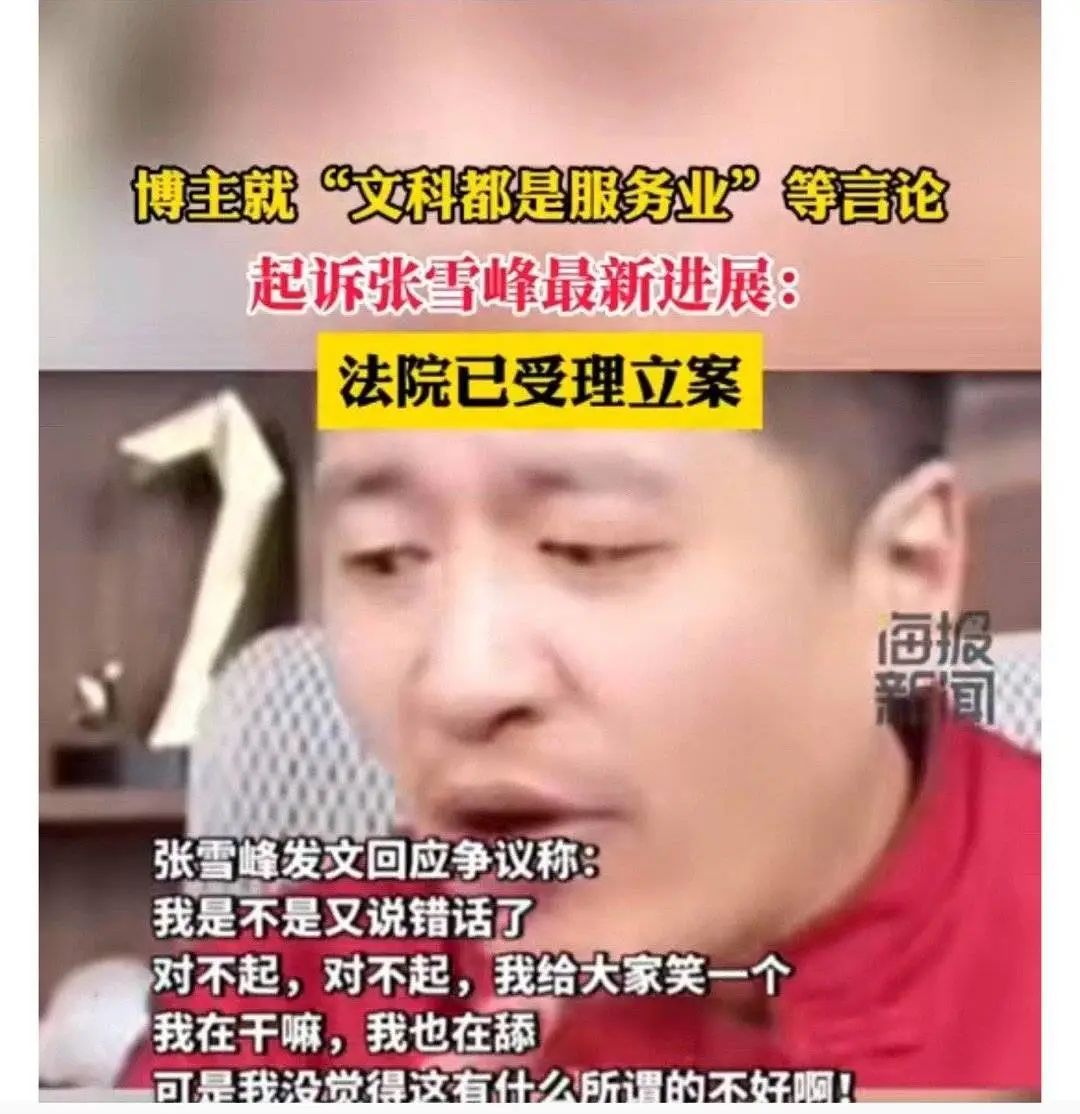

具体本案而言,张雪峰通过在直播间里使用了“所有的文科专业都叫服务业、服务业总结成一个字就是‘舔’、我是用我的专业性来舔我们直播间的每一位家长”等词汇和言论,诚然,文科生作为服务业,在日常工作中经常居于乙方地位,但民事主体在市场经济中各方地位平等,享有平等的权利义务关系。

张雪峰的上述偏激言论在一定程度上矮化了文科生,使得其社会评价降低,应认定为实施了侮辱行为。

②毁损名誉的行为未指向特定的自然人或法人。

虽然损毁名誉不要求一定是明确被侵权人姓名,如果所指定的对象是特定环境、特定条件下的能够识别出的具体人,可以构成对他人名誉权的侵害。

比如虽然有些人在侵害他人名誉权时使用代号或假名,但只要公众通过相关信息可以知晓所指向的对象,就视为对特定人权利的侵犯。

本案中,从言论指向性来看,主体应当为“文科生”,据不完全统计,我国大中专院校毕业或在校的文科生多达几千万,原告仅为其中一员,不具有代表性;另外,尽管原告提起了诉讼,但在很大程度上,相关公众无法将原告与上述侵权行为的指向人相联系起来。

③原告的品德、声望、才能、信用等社会评价并未降低。

造成损害是指侵犯的行为使被侵害人感觉到不公正的社会压力或者心理负担,精神上遭受痛苦,心灵上产生创伤,但这种侵犯应当是较为严重的,其衡量标准在于给被侵害人造成精神上的痛苦,但绝不仅指造成了精神上的疾病,其他导致被侵害人精神上痛苦的行为亦为侵害名誉权的行为。

本案中,首先,原告并未举证其遭受到侵权损害的事实;其次,被告的行为远未达到给被告造成不公正的社会压力或者心理负担,使其精神上遭受痛苦。

最后,互联网是开放性,各种文化之间应具有一定的包容性,被告的行为是在网络营销过程中发生的,并未针对特定的事由和人,原告作为微博博主,属于公众人物,应当对被告的上述偏激言论为具有一定的容忍义务。